御朱印の正しいもらい方

もらうタイミングや料金

料金が「お気持ち」の場合

絶対に守りたいマナー

※御朱印は本来「いただく」「拝受する」などと表現しますが、この記事では便宜上「もらう」と表現します。

「御朱印をもらいたいけど、正しいもらい方がわからない。。。」

「もらう時ってなんて声かければいいの??」

「もらったことはあるけど、今のもらい方であってるのかな。。。」

おまもり君

おまもり君こういう悩み解決するよ

社寺(神社とお寺)で「御朱印」という、参拝の証をもらうことができるのは、みなさん知っていると思います。

しかし、マナーを守った正しいもらい方がわからずに不安になる方も多いのではないでしょうか?

「とにかく丁寧にもらえばいいんでしょ?」

なんて思っていると、そんなつもりはないのに失礼にあたっている場合があります。

おまもり先生

おまもり先生絶対に守りたいマナーは、いくつかあるんじゃぞ

そこでこの記事では、一人で参拝するほどの神社好きであり、オリジナル御朱印帳も販売している私(おまもり君)が、

御朱印の正しいもらい方、基本的な手順やマナーを初心者にもわかりやすく解説していきます!

この記事を読めば、失礼にあたることなく、気持ち良く御朱印をもらうことができますよ。

御朱印の種類

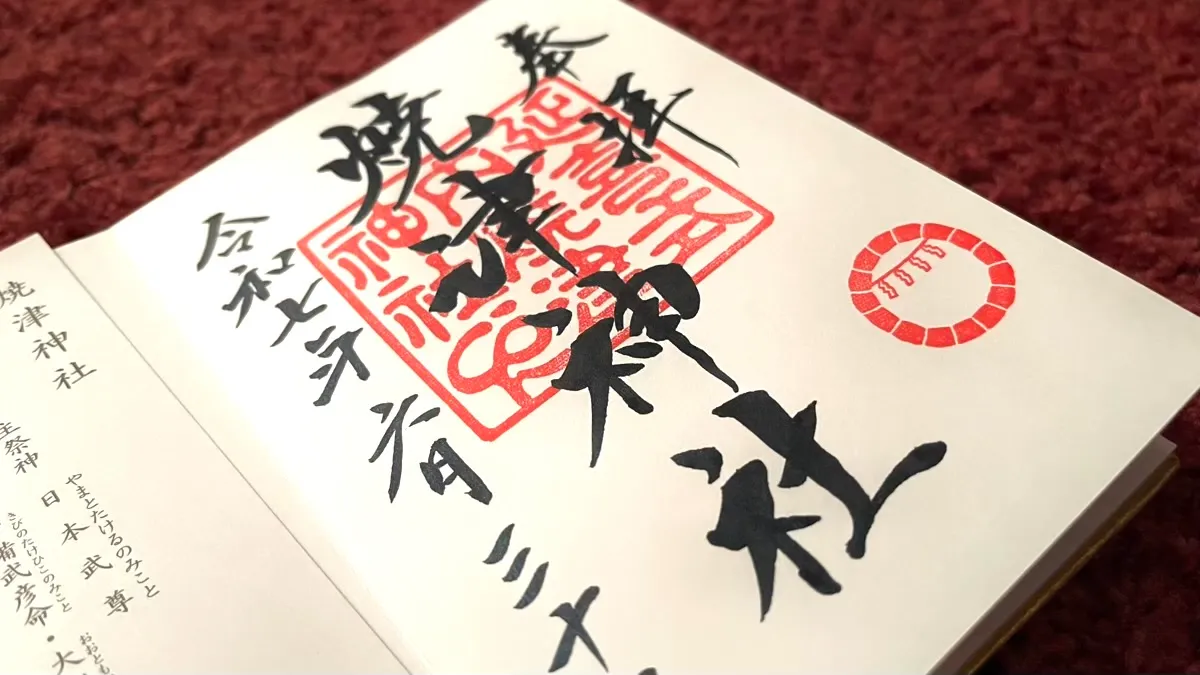

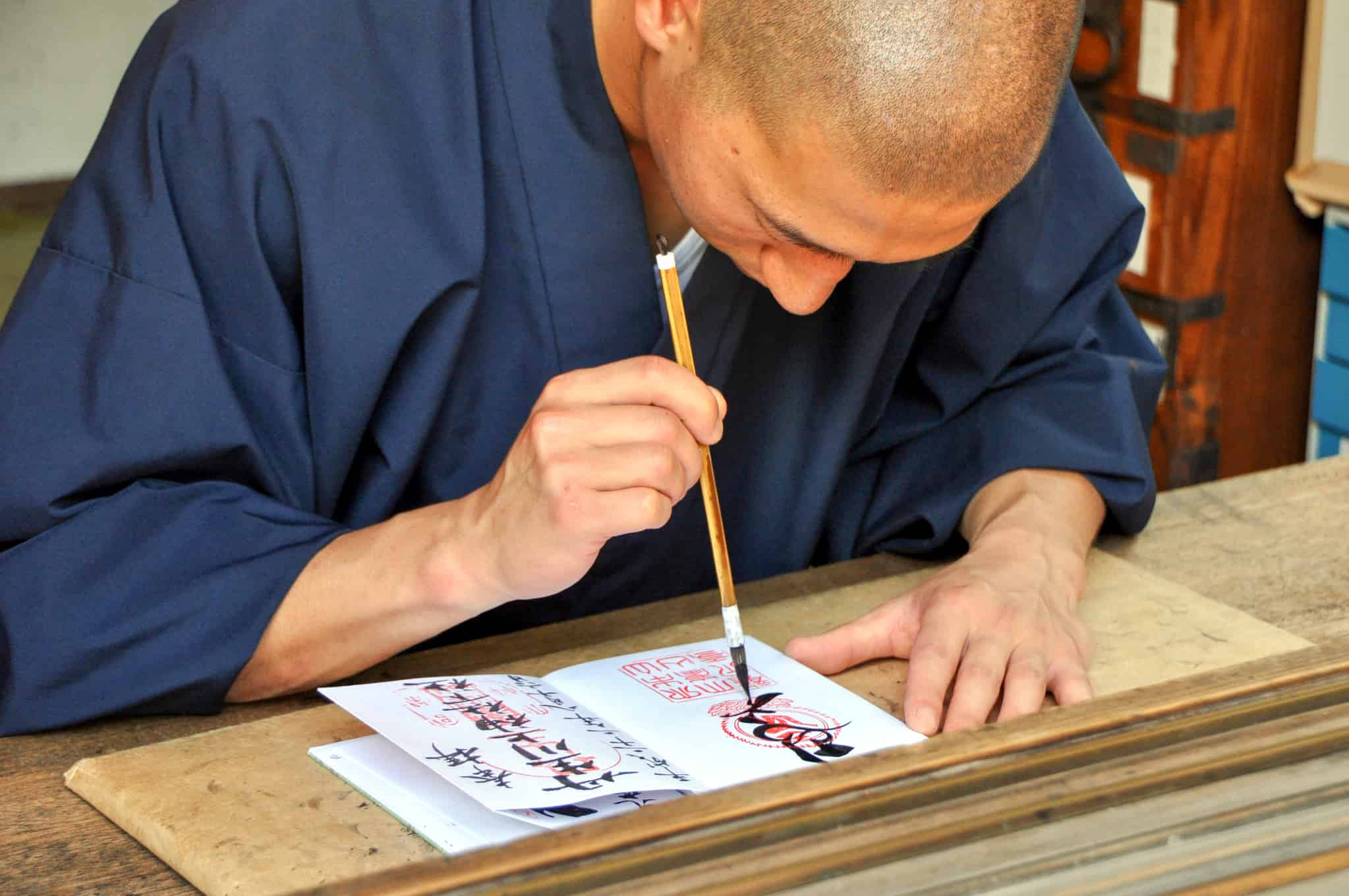

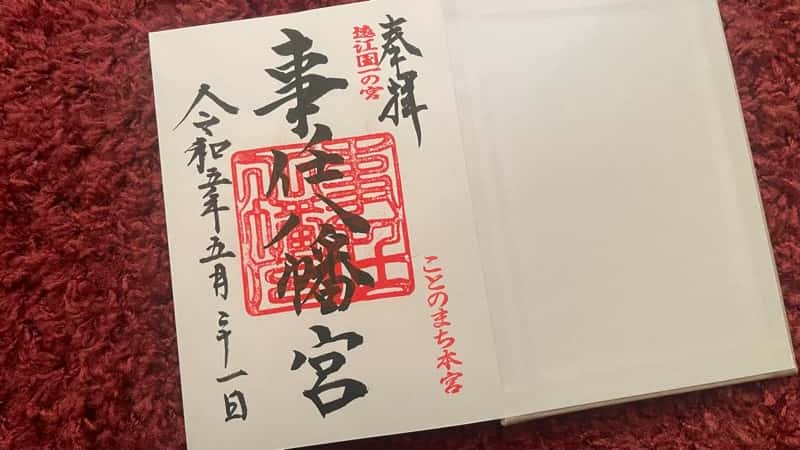

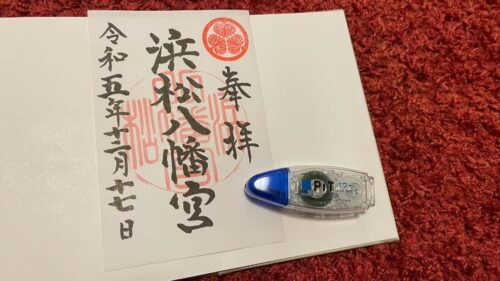

直書き御朱印

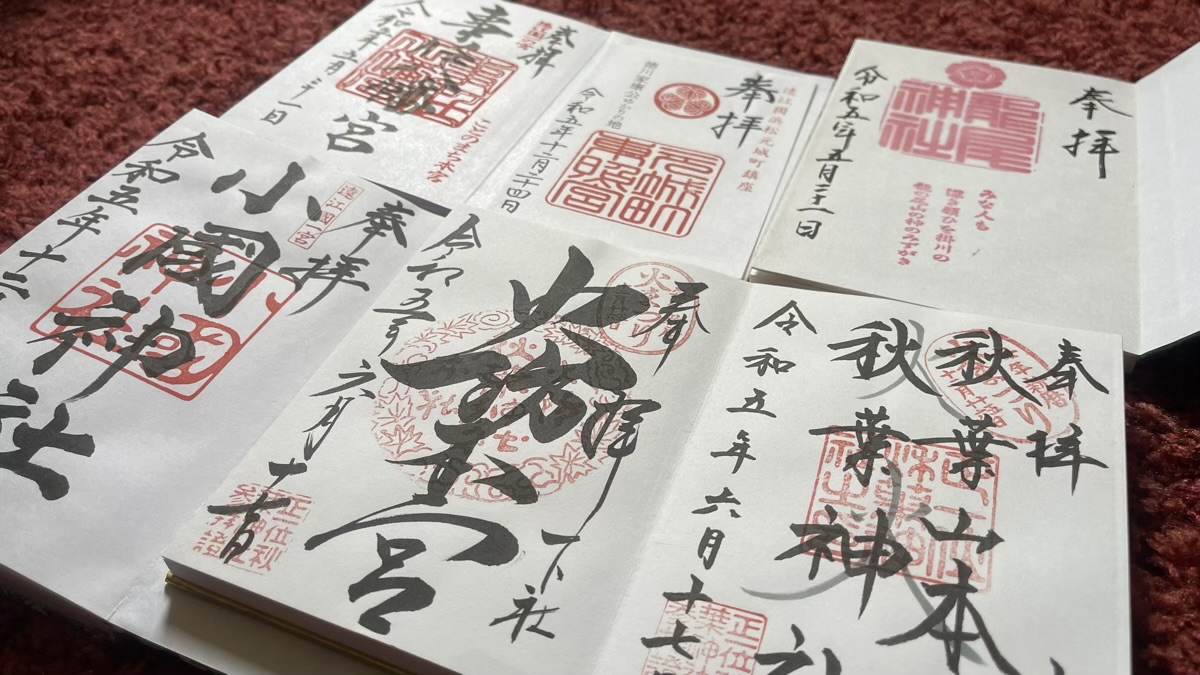

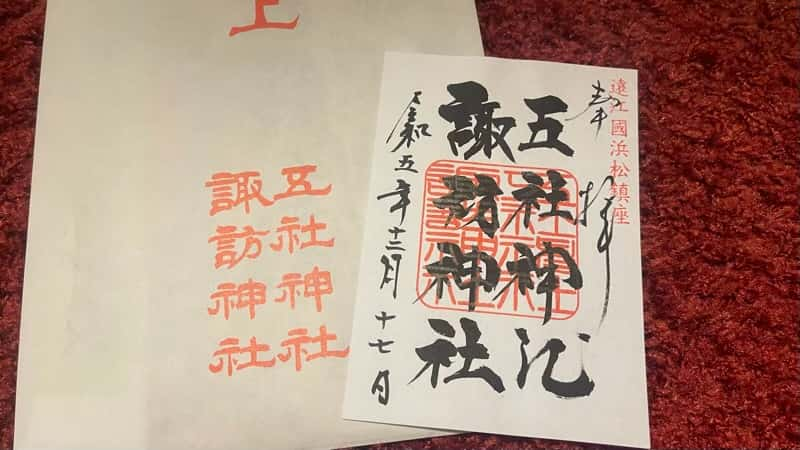

書き置き御朱印

御朱印のもらい方を紹介する前に、御朱印の種類を知っておく必要があります。

というのも、その種類によってもらい方が変わってくるからです。

- 直書き御朱印

-

御朱印帳をお渡しして、その御朱印帳に直接墨書きしていただくもの

- 書き置き御朱印

-

御朱印帳は渡さずに、御朱印が書かれた紙をいただくもの

- ※社寺によっては2つから選べるところもあります

上記の他にも「切り絵御朱印」などの変化球御朱印もありますが、それらは御朱印帳に直接書いてもらえるものではなので、「書き置き御朱印」と認識しましょう。

自分が持っている御朱印帳を、「渡すのか、渡さないのか」という基準で大丈夫です。

おまもり先生

おまもり先生渡す時はちょっとしたマナーがあるんじゃ

その社寺が、直書きなのか書き置きなのかは、御朱印授与所1にいけばわかります。

直書きのみの対応や、書き置きのみの対応の社寺も多くありますので、事前にどっちかわからない場合は、御朱印帳を持参するようにしましょう。

「直書き」か「書き置き」か選べる社寺もありますが、その場合は自分のもらいたいほうを選んで問題ありません。

御朱印をもらう時に必要なもの

御朱印の種類がわかったところで、手順の前に必要なものを紹介していきます。

そこまで多くないので、サクっといっちゃいましょう!

御朱印帳

書き置きの場合は必要ありませんが、直書きの時には、御朱印帳が必要です。

ノートやスタンプ帳などに御朱印をいただくことはできません。

御朱印帳には大きさや綴じ方に違いがあり、様々な御朱印帳がありますがここでは割愛します。

御朱印をもらう場合は、大きさや綴じ方などは問われませんので、直書きできる御朱印帳であればどんなものでも大丈夫です。

おまもり君

おまもり君「御朱印帳」として販売されているものならなんでも大丈夫だよ

ただなかには、フィルム式やポケット式の御朱印帳、書き置き専用の御朱印帳など、

直書きできない御朱印帳も販売されているので、これから御朱印帳を購入予定の方は気を付けましょう。

オリジナルの御朱印帳を販売している社寺も多く、そこで購入するのでももちろんいいですが、

その社寺に御朱印帳があるかわからない場合は、ネットで事前に購入しておくと良いでしょう。

下の記事では、ネットで買えるオススメの御朱印帳を紹介していますので合わせてご覧ください。

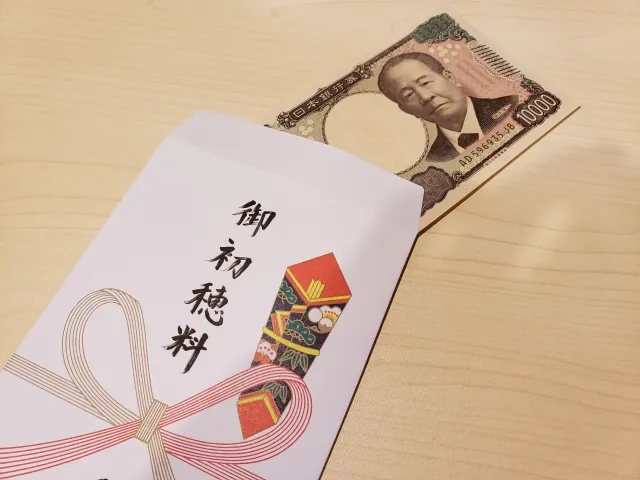

初穂料(お金)

御朱印をもらうときは、初穂料と呼ばれるお金を支払います。

300円か500円が一般的なので、お釣りがでないように小銭を多めに準備しておきましょう。

「初穂料」と言われるとなんだかよくわからない方も多いと思いますが、それは歴史が教えてくれます。

古くから農業をしてきた日本人は、豊作や収穫の感謝を伝える目的で、その年の初めのお米を「初穂」として神前に捧げてきました。

それが時代と共に変化し、「初穂料」として誰でも納めることのできる「お金」に変わったのです。

御朱印だけではなく、お守りなどの授与品にも「初穂料」という言葉が使われていますが、

「初穂料=お金(料金)」と思っていただいて問題ありません。

また社寺によっては、初穂料が「お気持ち」のところもあります。

「お気持ち」の場合は、一般的な300円か500円で問題ありませんし、もちろんそれ以上払っても大丈夫です。

ただ、500円払うつもりで1000円を出し、そこからお釣りをもらうのはちょっと気まずいので、やめておいたほうがいいですね!!!

おまもり先生

おまもり先生お気持ちの場合は、お釣りはもらえないと思っておくんじゃ

御朱印のもらい方:正しい手順

御朱印の種類、必要なものがわかったところで、上記で紹介した2種類の御朱印のもらい方を、それぞれ詳しく紹介していきます。

絶対に守るべきマナーなどは、手順のあとに詳しく解説していきます。

直書きの場合

- 参拝する

- 御朱印の受け付けにいく

- 御朱印帳を開いて準備する

- 受け付けの方に声をかける

- 御朱印帳を渡す

- 初穂料を納める

- 御朱印帳を受け取る

ステップごとに詳しく解説していきます。

社寺にある「拝殿」という誰でも参拝できるお賽銭箱があるところで、参拝をしましょう。

お賽銭をしたあとは、神社は「二礼二拍手一礼」。お寺は「合掌して一礼」。

いきなりですが、この「参拝する」は絶対に守りたいマナーのひとつです。

参拝せずに御朱印だけをもらうのは絶対にやめてください。

「御朱印」「御朱印受付」「授与所」など社寺によって表記は様々ですが、わかりやすく案内が置かれていることがほとんどです。

受け付け時間は社寺によって変わりますが、9時~17時が一般的です。

わからない場合は、神職や住職の方に聞いてみましょう。丁寧に教えてもらえます。

御朱印をもらう時は、書いてほしいページを開いておきましょう。

御朱印帳にカバーや飾りなどをつけている場合は、外しておきます。

御朱印をもらう時は「御朱印をお願いします」「御朱印をいただきたいです」などの声をかけましょう。

御朱印は神様とのご縁を形にしたものなので「御朱印をください」や「御朱印をもらいたいです」などの言葉使いは失礼にあたります。

御朱印帳を渡すときには上下を回転させて、相手側が逆さまにならないようにし、両手で渡しましょう。

「お願いします」などの言葉を添えると丁寧ですね。

300円か500円が一般的で、受け付けの方に「〇〇円のお納めになります」と言われます。

お金を置くトレーが用意されていると思いますので、そこにそっとお金を置きましょう。

初穂料が「お気持ち」の場合は、300円か500円で問題ありません。

「初穂料を納める」のと「御朱印帳を受け取る」のは、順番が前後する場合がありますが、基本的には初穂料を納めた後に御朱印帳を受け取ります。

両手で受け取り、「ありがとうございます」と言葉を添えましょう。

書き置きの場合

- 参拝する

- 御朱印の受け付けにいく

- 受け付けの方に声をかける

- 初穂料を納める

- 御朱印を受け取る

書き置きの場合は、直書きの御朱印帳がなくなったバージョンです。

ステップごとに詳しく解説していきます。

社寺にある「拝殿」という誰でも参拝できるお賽銭箱があるところで、参拝をしましょう。

お賽銭をしたあとは、神社は「二礼二拍手一礼」。お寺は「合掌して一礼」。

いきなりですが、この「参拝する」は絶対に守りたいマナーのひとつです。

参拝せずに御朱印だけをもらうのは絶対にやめてください。

「御朱印」「御朱印受付」「授与所」など社寺によって表記は様々ですが、わかりやすく案内が置かれていることがほとんどです。

書き置きの場合は、お守りやお札などと同じ場所にあることもあります。

受け付け時間は社寺によって変わりますが、9時~17時が一般的です。

わからない場合は、神職や住職の方に聞いてみましょう。丁寧に教えてもらえます。

御朱印をもらう時は「御朱印をお願いします」「御朱印をいただきたいです」などの声をかけましょう。

御朱印は神様とのご縁を形にしたものなので「御朱印をください」や「御朱印をもらいたいです」などの言葉使いは失礼にあたります。

300円か500円が一般的で、受け付けの方に「〇〇円のお納めになります」と言われます。

お金を置くトレーが用意されていると思いますので、そこにそっとお金を置きましょう。

初穂料が「お気持ち」の場合は、300円か500円で問題ありません。

両手で受け取り、「ありがとうございます」と言葉を添えましょう。

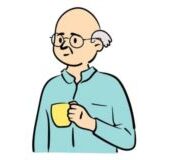

下の記事では、書き置き御朱印の御朱印帳への貼り方、おすすめの「のり」などを紹介しています。合わせてご覧ください!

番号札の場合

御朱印をもらう時は、受け付けに並んで順番を待つのが基本的なもらい方ですが、番号札を使っている社寺もあります。

おまもり君

おまもり君番号札のところは結構あるよ

御朱印帳と引き換えに番号札をもらったら、少し離れて待ちます。

番号が呼ばれたら、初穂料を納めて御朱印帳をもらうという流れです。

番号札があるだけで、もらい方は変わりませんので安心してください。

おまもり先生

おまもり先生番号札と言っても数分待つだけじゃ。どこかに行ってしまわないようにな

御朱印帳を預ける場合

御朱印は、先に参拝をしてからもらうのがマナーだと言いましたが、独自のルールを設けている社寺もあります。

直書き御朱印で参拝客が多い社寺では、参拝前に御朱印帳を預けておき、参拝後に御朱印帳を受け取るというものです。

御朱印をもらう時に混雑にならないように、また待ち時間が長くならないようにするためのルールですので、

そういったルールがある社寺では、そのルールに従うようにしましょう。

御朱印帳を忘れた場合

書き置き御朱印の場合は、御朱印帳がなくても問題なくもらうことができます。

直書き御朱印の場合は、その場で御朱印帳を買うか、もらうのを諦めるかの二択です。

もらう時のマナーにも書いてありますが、ノートやスタンプ帳などの御朱印帳以外のものに御朱印をもらうことはできません。

お願いしたとしても断られることがほとんどですし、お願いすること自体失礼にあたるので、絶対にやめましょう。

もらう時のマナー

御朱印の正しいもらい方がわかったところで、もらう時のマナーについて詳しく紹介していきます。

全てひとくくりにしてしまうと、

「結局なにを守ればいいの??」という声が聞こえてきそうなので、

- 絶対に守るべきマナー

- できるなら守りたいこと

に分けて紹介していきます!

丁寧にもらいたい方は両方とも、初心者でとりあえず失礼にならなければいい方は、

「絶対に守るべきマナー」を覚えておきましょう。

お気に入りやブックマークなどを活用して参拝前などいつでも見返せるようにすると安心ですよ。

絶対に守るべきマナー

「ちょっと多いな」と感じるかもしれませんが、簡単なことばかりですので、安心してください。

御朱印をもらうにあたっては、下記のことを守っていれば失礼になることはまずありません。

- もらうタイミング

-

御朱印は「参拝の証」のようなものです。参拝したあとにいただくようにしましょう。

- 御朱印だけもらう

-

タイミングと似ていますが、御朱印は「参拝の証」です。御朱印だけもらうのはやめましょう。

- カバーや飾りを外す

-

御朱印帳を渡す前にはカバーや飾りは外しておきましょう。御朱印を書くときに邪魔になる可能性があります。

- 御朱印帳を開いて渡す

-

もらいたいページを開いて渡すことも大事です。受け付けの方もそのほうがわかりやすいです。

- 1回の参拝で御朱印を2回もらう

-

知り合いの分もほしいからといって別の御朱印帳だとしても2回以上もらうのはやめましょう。他の日に行って同じ御朱印をもらうのはOKです。

- 他の紙にもらう

-

御朱印は御朱印帳にもらうものです。忘れたからといってノートやスタンプ帳にもらうことはできません。

- 静かに待つ

-

御朱印を書いてもらっている時は、私語は慎みましょう。

- 無断で書いているところの写真を撮る

-

SNSにあげたいなどの理由で、御朱印を書いてもらっているところの写真を無断で撮らないでください。

- 受け付け時間外

-

御朱印の受け付け時間より早く・遅くにお願いすることはやめましょう。社寺によって時間が変わるため確認をしておきましょう。

できるなら守りたいこと

- 両手で受け渡しをする

-

御朱印帳の受け渡しの際は、両手で行うと丁寧です。

- お釣りがないようにする

-

御朱印は基本的に300円か500円です。

1000円で払ってお釣りをもらうのはまだいいですが、1万円で払うのはやめておきましょう。

参拝前は小銭を多めに持っておくといいですね。

- 御朱印帳に名前を書いておく

-

御朱印帳を預ける場合は、名前を書いておくと安心です。

表紙の裏に名前を書くのが一般的ですよ。

ただなかには、御朱印帳に名前を書きたくない人もいると思いますので、自己判断で大丈夫です。

- 一言添える

-

「お願いします」や「ありがとうございます」と一言添えるようにしましょう。

- 神社とお寺で分ける

-

「御朱印帳を神社とお寺で分ける」のは、正直決まりはありません。

ですが、社寺によっては断られてしまうという話も聞いたことがありますので、余裕がある方は神社とお寺で御朱印帳を分けるようにすると確実です。

御朱印のよくある質問

そもそも御朱印って何?

仏教で行われる写経(仏教の経典を書き写したもの)を、お寺に納めた証としていただいたのが御朱印の始まりです。

そこから現代では、「参拝の証」や「神様の分身」と言われるようになりました。

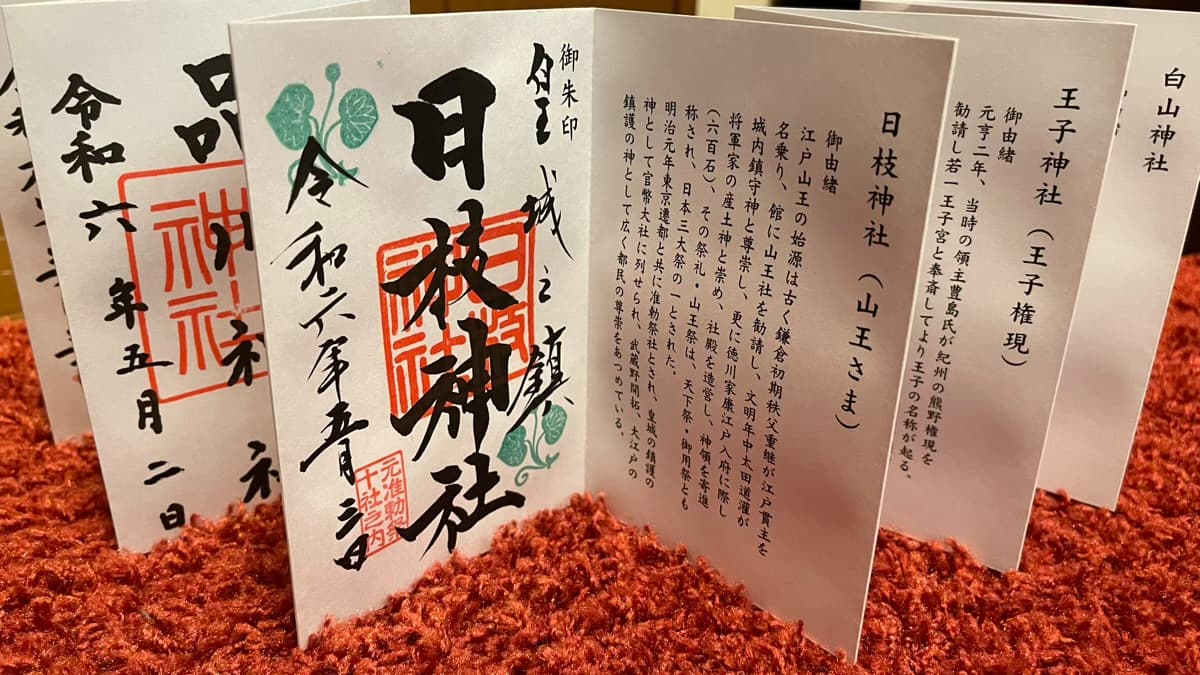

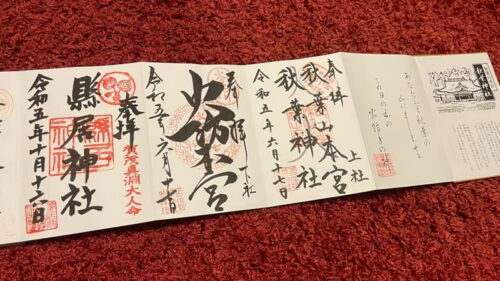

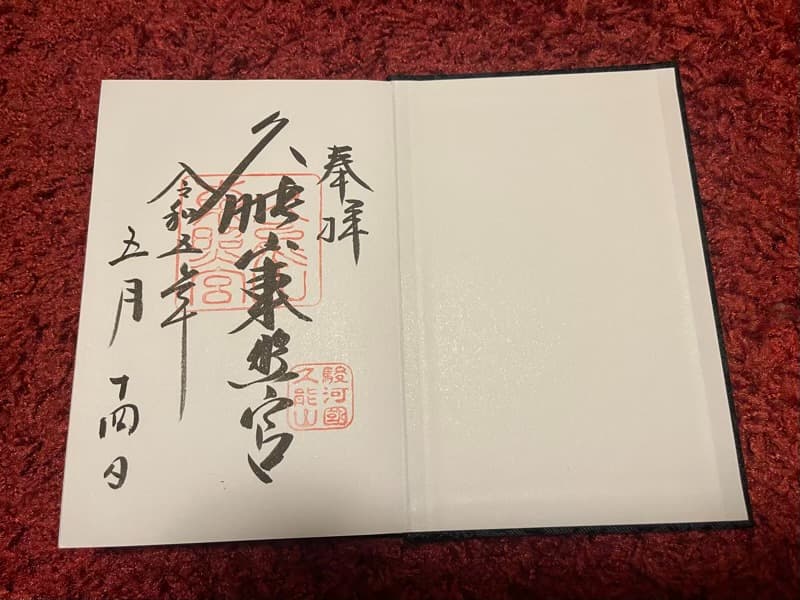

表紙の裏って使っていいの?

御朱印帳を買ってはじめて御朱印をもらう時は、表紙の裏は使わないようにしましょう。

上の写真で言うと、右側が表紙の裏にあたるので、そこではなく左側のページから使っていますね。

直書きの場合は御朱印帳を渡すので、書いてくださる方が確認してくれると思いますが、

書き置き用の御朱印帳で、自分で貼る時には気を付けましょう。

1ページ目は伊勢神宮じゃなきゃダメ?

御朱印帳の1ページ目(左側)は

「伊勢神宮の御朱印をもらうためにあけておく」

という話をよく耳にしますが、これは決まりではありません。

1ページ目に伊勢神宮の御朱印をもらいたい方はあけておいていいですし、日付順などでもらいたいという方は1ページ目から使って大丈夫です。

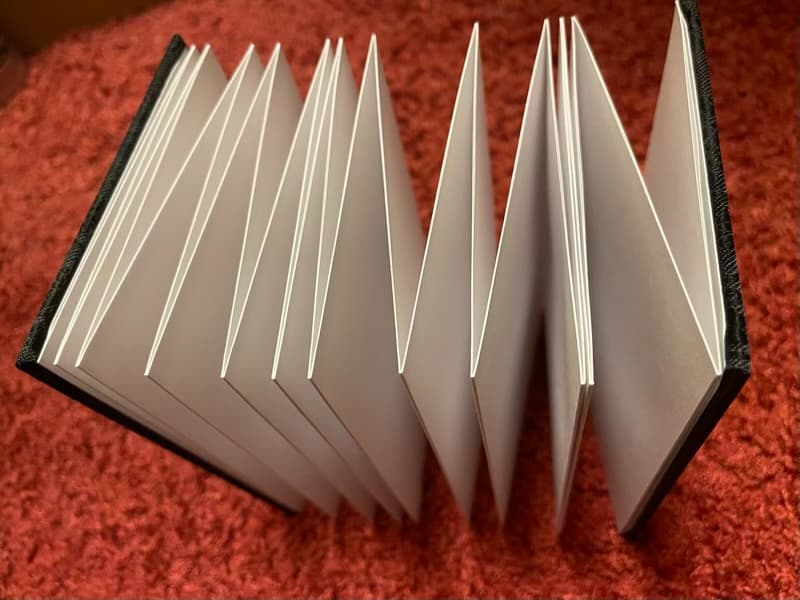

裏面もつかっていいの?

御朱印帳が「蛇腹式のもの」であれば、表と裏に御朱印をもらうことができます。

表と裏の両方にもらうことは問題ありませんが、墨の量が多いと裏までにじんでしまうことがあります。

その状態で御朱印をもらうことが嫌な方は、表だけもらって全て埋まったら新しい御朱印帳を使うようにしましょう。

個人的には表面だけ使うことをおすすめします!

おまもり君

おまもり君僕は表だけ使っているよ

御朱印帳は何冊もっててもいいの?

もちろん大丈夫です。

1冊終わってからじゃないと新しい御朱印帳を買ってはいけない

なんてことはないです。

神社とお寺で分けたり、神社の地域や種類で分けたり、お寺の宗派で分けたりなど、自分の好きなように分けて大丈夫ですよ。

おまもり先生

おまもり先生わしは御祭神ごとに分けているぞ

御朱印のもらい方まとめ

以上が御朱印のもらい方の解説になります。

この記事のポイントをまとめておきます。

- 御朱印には「直書き」と「書き置き」がある

- 初穂料=料金

- お気持ちは300円か500円でOK!

- 社寺の独自のルールはそれに従おう

- 失礼にならないように最低限のマナーを守ろう

この記事を読んでもらったらわかる通り、御朱印のもらい方は簡単です。

小難しい作法やルールはなく、「神社を楽しんだ後にもらえる参拝の証」と考えて大丈夫です。

面倒くさいと感じる方がいるかもしれませんが、

郷に入っては郷に従え

という言葉の通り、御朱印をもらうのであれば最低限のルール・マナーを守ってもらうようにしましょう!

- 御朱印をもらうところ ↩︎