初穂料とは?

どんな封筒に入れる?

封筒の書き方

いくら入れればいい?

よくある質問

こんにちは。神社大好きおまもり君です。

お宮参りや七五三、祈祷などで必要になる初穂料。

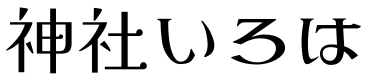

神社に納めるお金である初穂料は、「封筒に入れて神社に渡す」のがマナーです。

さらには、

- 封筒の種類

- 封筒の書き方

- 入れる金額

- 入れるお金の向き

など、注意したいことが多くあります。

おまもり君

おまもり君経験する機会が少ないから、知らない人も多いよね

ここまで聞くと、

「なんか面倒くさそう。。。」

「失礼になったら嫌だな。。。」

など、不安になる方もいるかもしれませんが、大丈夫。意外と簡単です。

おまもり先生

おまもり先生「案ずるより産むが易し」じゃな

この記事では、神社が好きで神社に行きまくっている「おまもり君」が、

封筒を用意してから初穂料を納めるまでの流れを、わかりやすく解説していきます!

おまもり君

おまもり君お宮参り・七五三・祈祷、どれでも同じ手順だよ

失礼にならない最低限のことを解説していきますので、

「これだけやっとけば大丈夫!」

という、軽い気持ちでやっていきましょう!

神社の参拝方法はこちらの記事で詳しく解説しています↓

おまもり君

おまもり君読みたいところをタップしてね↓

初穂料とは?

「納め方の前に、初穂料ってなに?」

「初穂料とか玉串料とかよくわかんない。。。」

こういった、そもそも初穂料ってなに?と思う方もいると思いますので、まずは初穂料の意味や由来を紹介していきます。

納め方を今すぐ知りたい方は 封筒の選び方から読む

初穂料の意味と由来

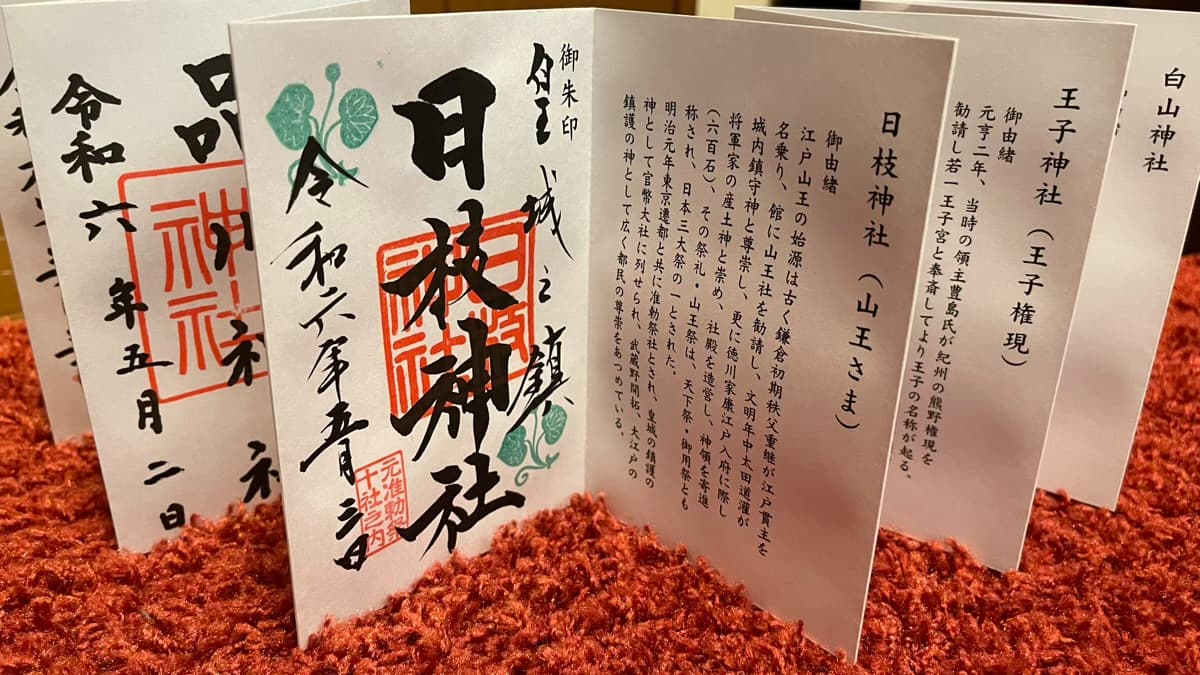

お守りや御朱印で「初穂料500円」などと書かれているのを見たことがあると思いますが、

初穂料とは、神社に納めるお金のことで、「料金」という意味で考えて大丈夫です。

ではなぜ料金と言わず、わざわざ「初穂料」と呼んでいるのかというのは、日本の稲作文化が関係しています。

初穂というのは「その年の最初に収穫されたお米(稲)」を指しており、当時は作物が実った感謝を伝えるために、初穂を神様に捧げていました。

おまもり先生

おまもり先生今でも神棚に「お米」をお供えするように、神社にも納めていたということじゃな

おまもり君

おまもり君春は豊作を祈願し、秋には喜びと感謝を込めて初穂を納めていたんだ

それが時代と共に変化していき、今では「お金」を「初穂」の代わりとして納めており、それが「初穂料」と呼ばれているのです。

初穂料と玉串料の違いは?

料金という同じ意味で、初穂料の他にいくつか呼ばれ方がありますが、中でも多く使われるのが「玉串料」。

上の写真のものを玉串と言い、榊に紙垂1をつけたもので、神様にお供えするものとしてお米やお酒などと同様の意味があると考えられています。

おまもり君

おまもり君「玉串」も時代の変化で「玉串料」と呼ばれるようになったよ

お守りやお札、御朱印などでは「初穂料」を使いますが、お宮参りや七五三・祈祷・結婚式では「玉串料」を使うこともあります。

初穂料も玉串料も「料金」という同じ意味です。

おまもり先生

おまもり先生初穂も玉串も、元は神様にお供えするものじゃったんじゃな

ただ、神社でお葬式(神葬祭2)を行うときに「初穂料」という言葉は使いません。

「初穂料」には喜びや感謝を伝える意味合いがありますので、神葬祭を行うときは「玉串料」や「御霊前」という言葉を使います。

封筒の書き方でも解説していますが、自分が参加する行事に合った言葉を選ぶようにしましょう!

初穂料が必要な時はいつ?封筒に入れるの?

- お宮参り

- 七五三

- 祈祷

- 神前式(神社の結婚式)

- 神葬祭(神社のお葬式)

※神葬祭に限っては「玉串料」や「御霊前」という言葉を使う

上記の神事が初穂料を納める代表的なもので、他にも「命名」などがあります。

お守りや御朱印など、神社で頒布3されていて授与所に行って授かるものの場合、封筒は必要ありませんが、

比較的大きな金額の神事の場合は、お金を封筒に入れて納めましょう。

おまもり君

おまもり君御朱印をいただく時なんかは、そのままお金を渡すよね

おまもり先生

おまもり先生神社になにかをお願いする場合は、お金を封筒に入れて納めるイメージじゃな

どんな封筒を使えばいい?

それではここからは、神社に初穂料を納める手順を紹介していきます。

先ほども言いましたが、お守りや御朱印など、神社で頒布されているものを授かる時に封筒は必要ありません。

お宮参りや祈祷などの神事のときは、これから紹介する手順で封筒を用意してその中にお金を入れましょう。

おまもり君

おまもり君難しくないから安心してね

また、お寺に初穂料を納める場合、表書きの書き方が異なりますが他の手順は同じですよ。

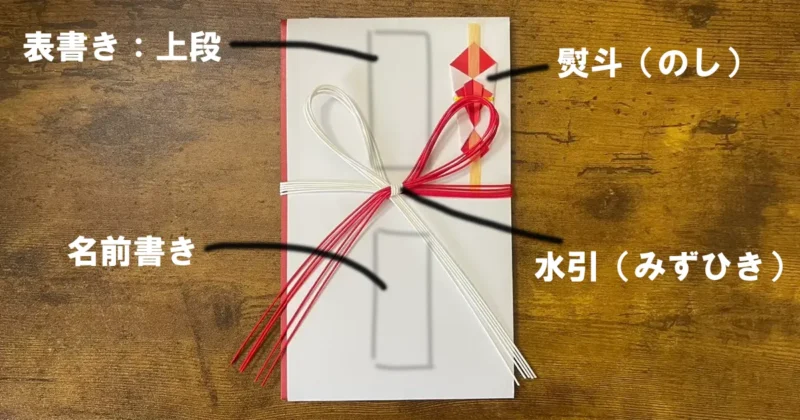

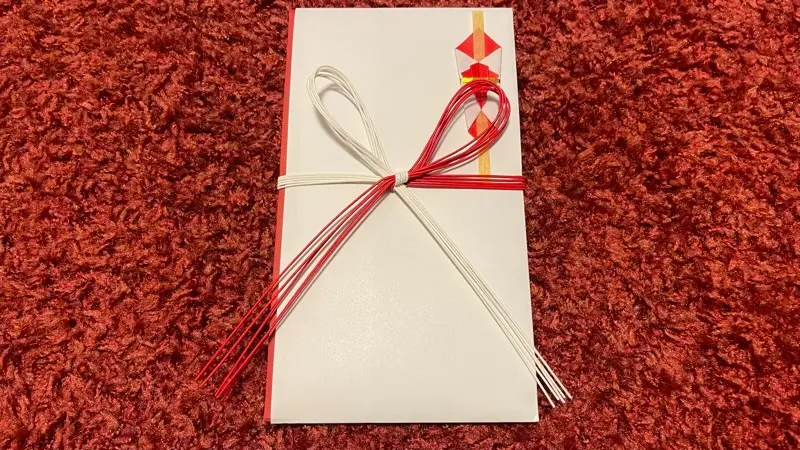

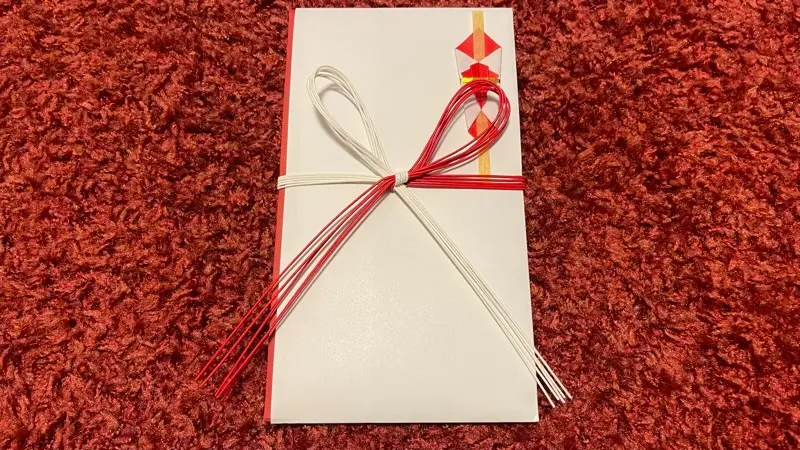

のし袋

初穂料を納める時は「のし袋」を使いましょう。

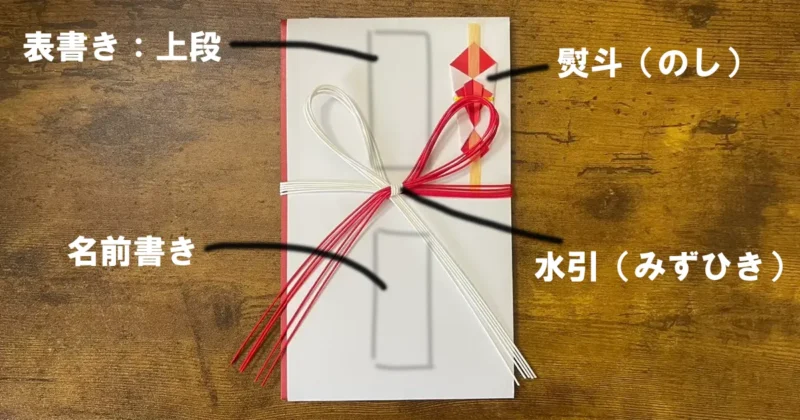

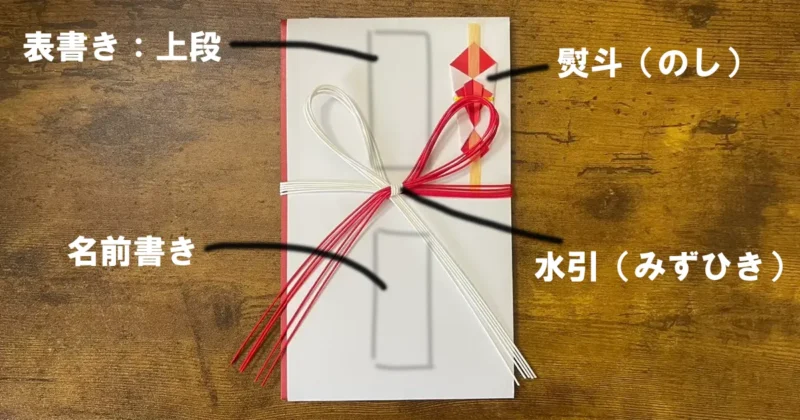

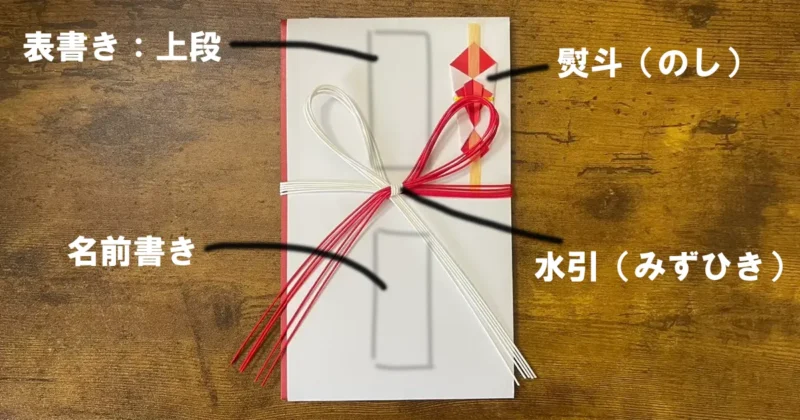

のし袋は、「上包み・のし・水引」で構成されているもので、相手に金銭を贈るときに使用します。

最近では簡易的なのし袋として、のしと水引が印刷されている封筒もありますが、そちらでも構いません。

神社によっては、のし袋の種類が指定されている場合もありますので、事前に確認しておくと安心ですよ。

- 熨斗(のし)

-

のしは「縁起物」なので、結婚式や出産祝いなどの祝い事の時に必要です。

神社のお宮参り・七五三・祈祷などで初穂料を納める際も「のし」がついている封筒を使うと丁寧です。

- 水引(みずひき)

-

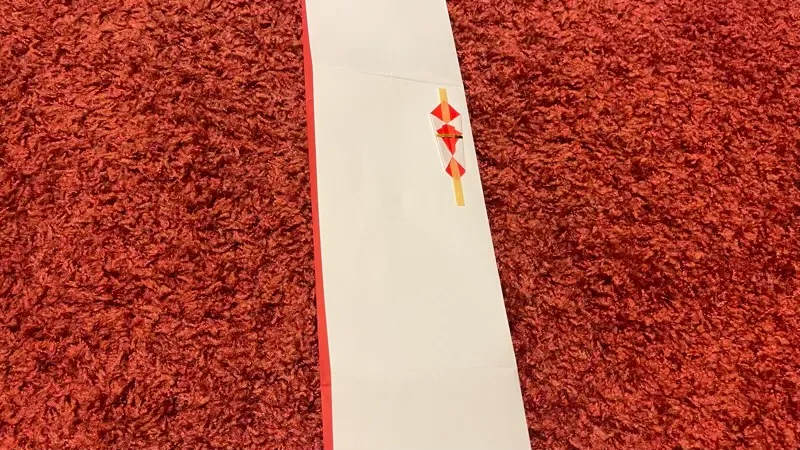

封筒の真ん中についている、ひも状のものを「水引」と言います。

水引は結び方や色で意味が異なるため、注意が必要です。

お宮参り・七五三・祈祷の場合は「紅白の蝶結び」の水引を選びましょう。

「結び方・色・本数の意味」については、次で詳しく紹介しています。

- 表書き:上段

-

封筒の上段には「表書き」を書きます。

お宮参り・七五三・祈祷の場合は「初穂料」や「御初穂料」で問題ありません。

表書きの書き方についてはこちらで詳しく紹介しています。

- 名前書き

-

封筒の下段は「名前書き」。

お宮参り・七五三の場合は子どもの名前を、安産祈願では妊婦さんの名前を書きます。

「お願いする本人の名前を書く」と覚えておきましょう。

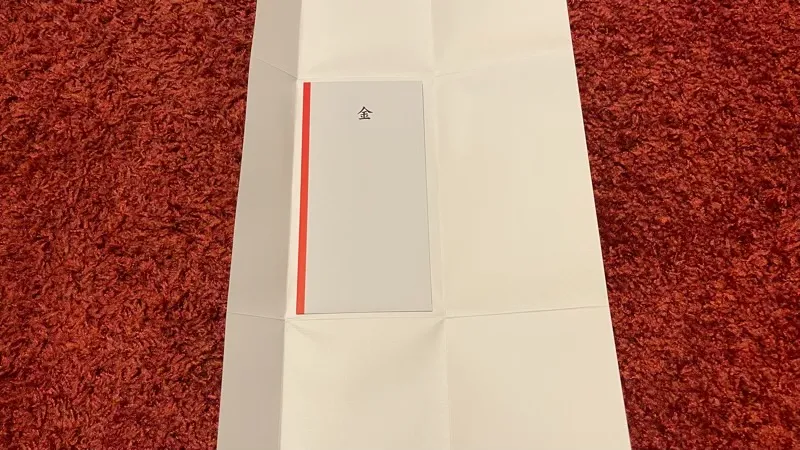

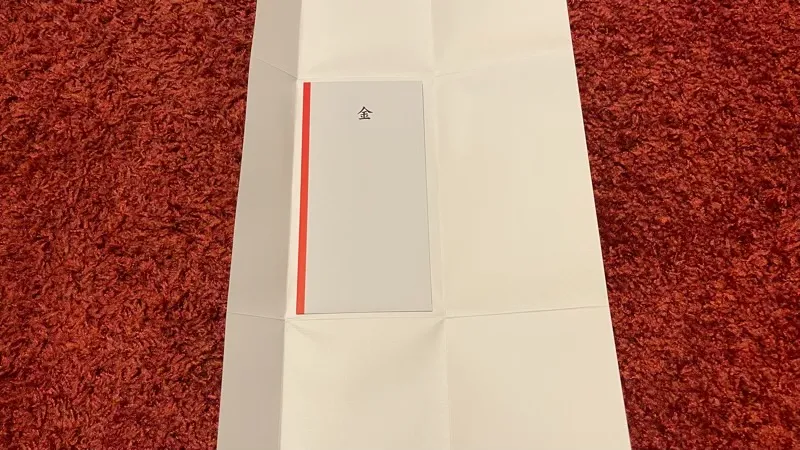

写真で使用している封筒↓

この封筒であれば、お宮参り・七五三・祈祷で使用して問題ありません。

「表書き」は自分で書く必要がありますが、逆に考えれば、行事によって変えることができます。

- 御初穂料

- 御礼

- 御祝

- 御出産御祝(出産祝い)

など、神社に渡すものだけでなく、出産祝いなどで金銭を贈る場合にも使えますよ。

おまもり君

おまもり君5枚入りだから色んな場面で使えるね

「のし・水引」が印刷されたもの↓

「字に自信がないから書いてあるものが良い。。。」

「失礼にならなければ、簡易的なものでも良い」

そんな方は、表書きが印刷されたものがオススメです!

この封筒をお宮参り・七五三・祈祷で使用しても問題ありません。

ただ、出産祝いなどでは表書きに「御出産御祝」などと書くのが一般的ですので、はじめから「初穂料」と書かれていることで、使える場面は限定的になってしまいます。

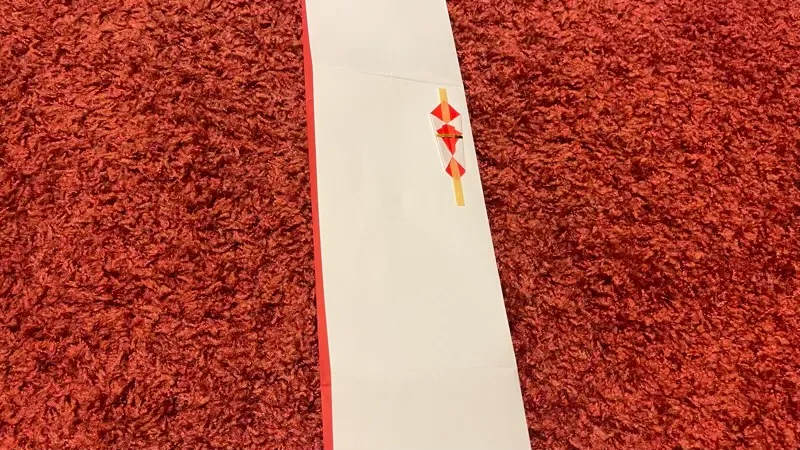

水引(みずひき)

水引は「結び方・色・本数」で意味が異なります。

祝い事に使う場合でも「結婚式」と「お宮参り」では結び方を変える必要がありますので、その行事にあったもの選ぶようにしましょう。

おまもり君

おまもり君「祝い事=蝶結び」ではないから注意してね

水引の結び方は主に3種類です。

- 蝶結び(ちょうむすび)

-

ほどいても簡単に結び直せることから、何度繰り返しても嬉しいお祝い事やお礼に使用。

水引の色:紅白 お宮参り・七五三・祈祷・出産祝い

- 結び切り(むすびきり)

-

一度結ぶとほどけず、引っ張るとさらに強く結ばれる結び方であることから、一度きりであってほしい事に使用。

水引の色:紅白 結婚祝い・お見舞い

水引の色:黒白 お葬式 - あわじ結び

-

結び切りの一種。簡単にはほどけないため、「末永く続くように」「同じことが繰り返されないように」という意味がある。

水引の色:紅白 結婚祝い

水引の色:黒白 お葬式

| お宮参り・ 七五三・祈祷 | 出産祝い | 結婚式 | お葬式 | |

| 蝶結び | ||||

| 結び切り | ||||

| あわじ結び |

説明の通り、お宮参り・七五三・祈祷などで渡す初穂料の水引は、「紅白の蝶結び」を選びましょう!

水引の本数は、

- 3本:簡易的

- 5本:基本

- 7本:丁寧

- 10本:結婚式

といった印象になりますので、5本で問題ありません。

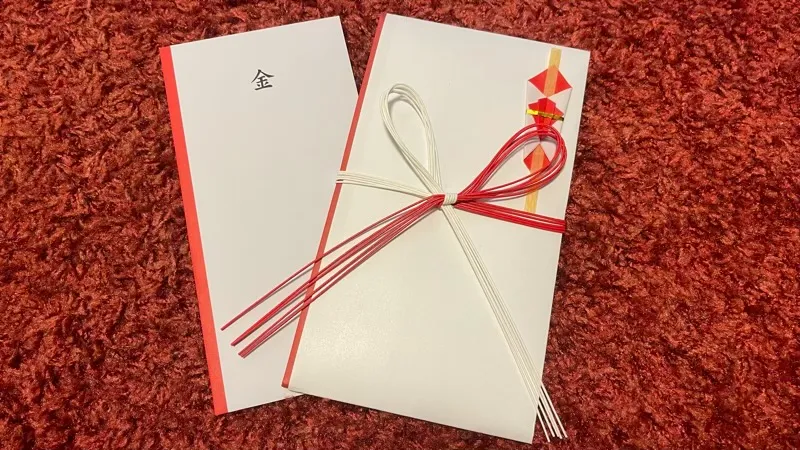

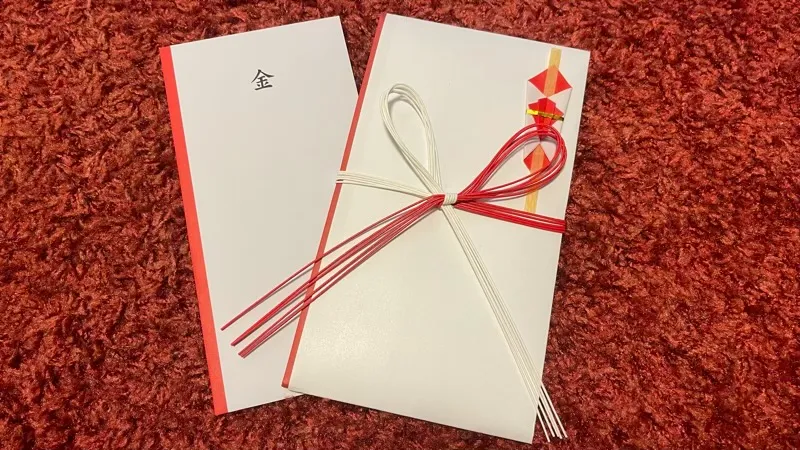

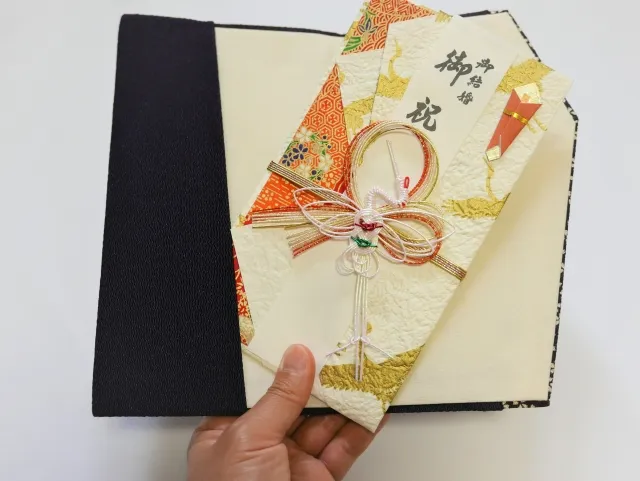

中袋(なかぶくろ)

神社に初穂料を渡すときには、のし袋の中に「中袋」があるものを選びましょう。

入れる金額が5000円程度であれば、中袋がないのし袋を使っても問題はありませんが、

入れる金額が高くなると(1万円以上)中袋があるのし袋を使うことがマナーとなります。

入れる金額が少ない場合(5000円程度)でも、中袋のあるのし袋を使っても失礼にはなりませんので、中袋のあるのし袋を選んでおけば間違いありません。

おまもり先生

おまもり先生のし・水引が印刷されている封筒は中袋がないものもあるから、買う前に確認しておくんじゃぞ

おまもり君

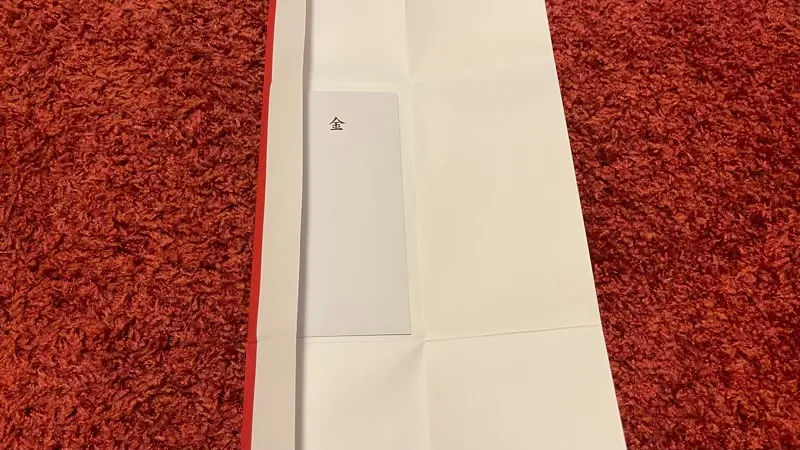

おまもり君下の封筒は、のし・水引が印刷されていて中袋がある封筒だよ

使ってはいけない封筒

郵便番号を記載する欄がある封筒や、茶封筒はマナー違反となります。

初穂料を渡す際には、

- 中袋・のし・水引がある、のし袋

- のし・水引が印刷されたのし袋

(中袋がないものは5000円程度の少額に限る) - 郵便番号を記載する欄がない無地の白封筒

を、使うようにしましょう。

また、水引の結び方・色・本数にも意味があるため、封筒を買うときに忘れずにチェックするようにしましょう。

おまもり先生

おまもり先生下の封筒なら間違いないぞ

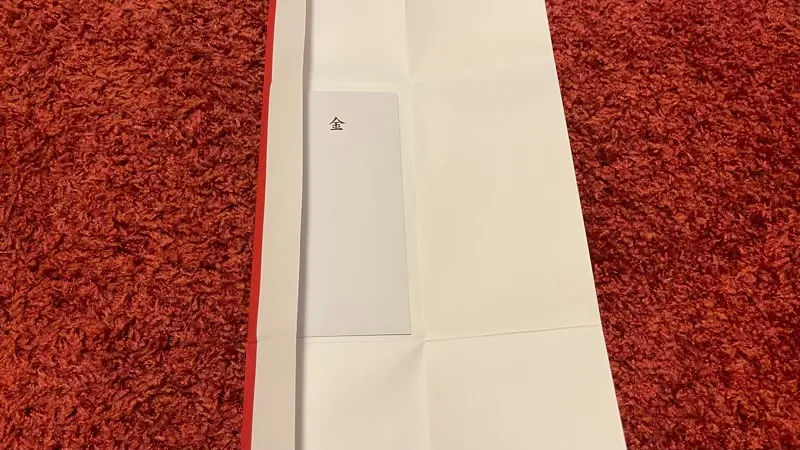

のし袋がない場合は?

のし袋がない場合は、無地の白い封筒で代用することができます。

写真のような「郵便番号の欄がない」無地の白い封筒を用意しましょう。

初穂料の封筒の書き方

- 表書き:「初穂料」などの言葉

- 名前書き:自分の名前や子どもの名前

- 中袋:金額・住所・氏名

記入する時はボールペンではなく、筆か筆ペンを使いましょう。

ボールペンだと筆に比べ、細く・薄くなってしまい「薄墨は葬儀用」とされているためです。

お宮参り・七五三・祈祷の場合は、慶事となるので、筆や筆ペンで濃く書きましょう!

おまもり君

おまもり君この筆ペンは、僕的に書きやすくてオススメだよ

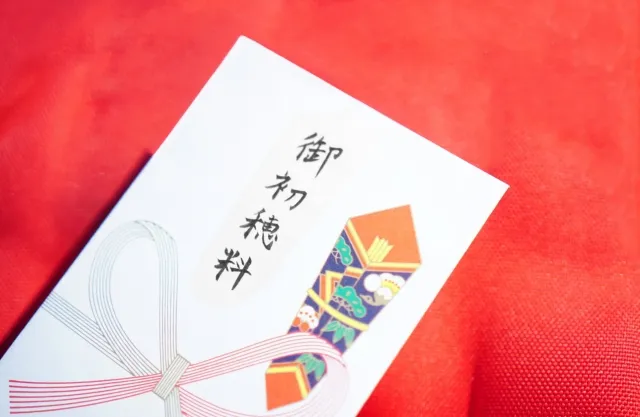

表書き

表書きはのし袋の水引の上に書きます。

神社のお宮参り・七五三・祈祷などで使うのし袋の表書きには「初穂料」や「御初穂料」と書くのが一般的です。

初穂料以外にも「玉串料」など色々な言葉がありますが、お宮参り・七五三・祈祷では「初穂料」「御初穂料」で問題ありません。

お寺の場合は「御祈祷料」や「御布施」と書きましょう。

おまもり君

おまもり君神社とお寺で書く言葉が違うから注意してね

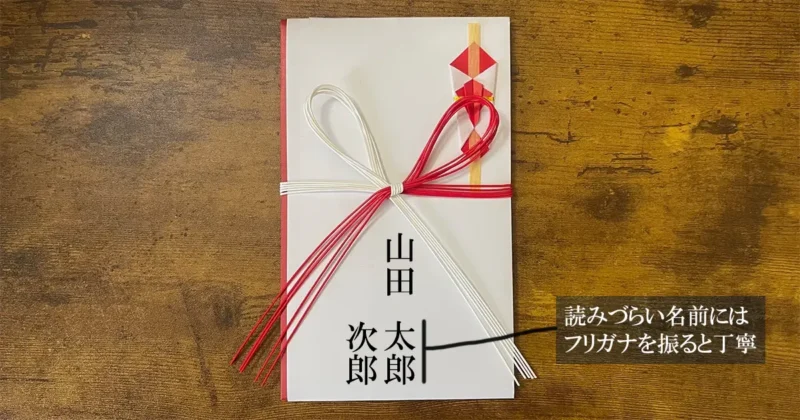

名前書き

のし袋の水引の下には、お宮参りや祈祷のお願いをする本人の名前を書きましょう。

お宮参り・七五三であれば子どもの名前を、安産の祈祷であれば妊婦さんの名前を書きます。

おまもり君

おまもり君名前の横にはふりがなを書いておこうね

七五三などで二人同時になる場合は、一つののし袋に連名で記入しましょう。

名前は年齢順になるので、一番上の子の名前を書き、その左に次の子の名前を書きます。もう一人いる場合は、さらに左に名前を書きます。

はじめに書く一番上の子はフルネームで書き、二人目以降は名字は書かず名前だけで大丈夫ですよ。

三人まではこの書き方で大丈夫ですが、四人以上になる場合は、一番上の子をフルネームで書いたら、左には名前は書かず「他一同」と書きましょう。

家内安全や夫婦円満など夫婦での祈祷は、夫婦連名で記入しましょう。

名前を書く順番に決まりはないので、夫と妻、どちらの名前から書いても問題ありません。

夫の名前を中央に書くのであれば、その左に妻の名前を書きましょう。その場合、妻の名字は省略しても構いません。

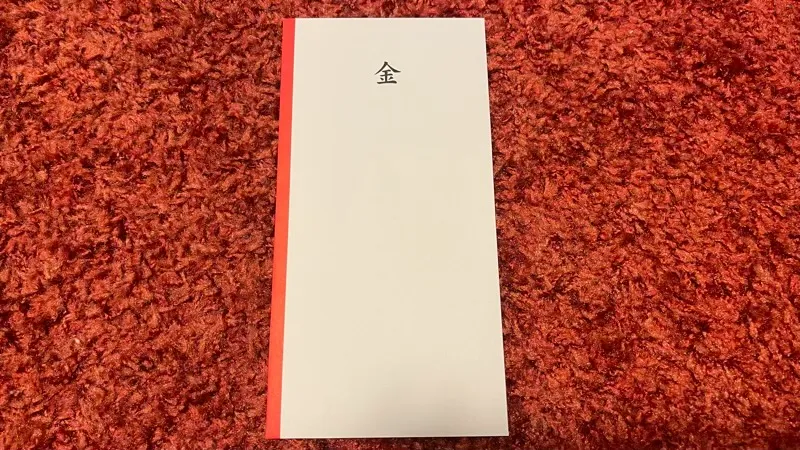

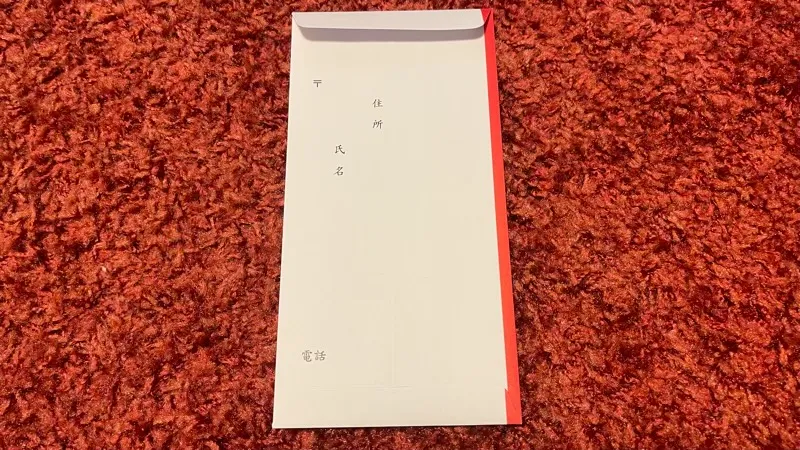

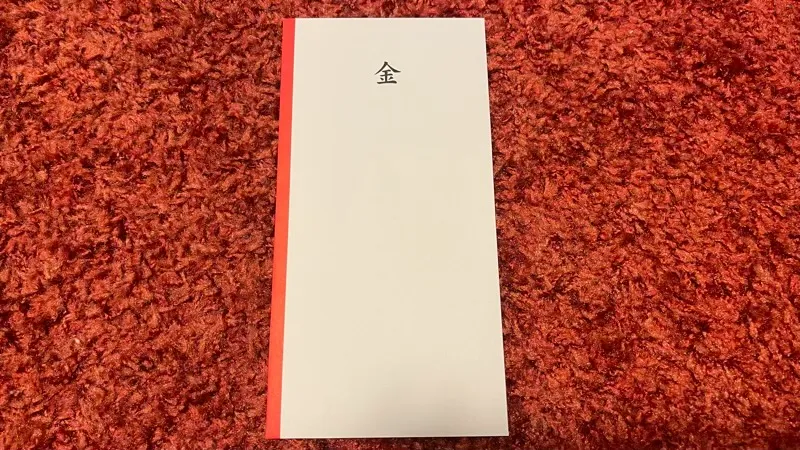

中袋

のし袋の中袋には、

- 表面:金額

- 裏面:住所・氏名

を記入していきます。

表面の金額を書き入れる部分には「金 〇仟圓」や「金 〇萬圓」と縦書きで書きます。

金額は、大字と呼ばれる旧字体で書くことが基本ですので、

- 五千円を入れる場合→「金 伍仟圓」

- 一万円を入れる場合→「金 壱萬圓」

と、縦書きで書きましょう。

写真の中袋の場合はもとから「金」と書かれていますが、書かれていない場合は自分で書き入れます。

下の表にそれぞれの大字を紹介しています。

| 一 | 二 | 三 | 五 | 六 | 七 | 八 | 十 | 千 | 万 | 円 |

| 壱 | 弐 | 参 | 伍 | 六 | 七 | 八 | 拾 | 仟 | 萬 | 圓 |

おまもり君

おまもり君「四、九」は「死、苦」を連想させるから使用しないよ

おまもり先生

おまもり先生初穂料が四万円や九万円になってしまう時は、金額を変えるか初穂料を二つに分けて納めるんじゃ

また初穂料が十万円以上の場合は、「金 拾萬圓也」のように「金 拾萬圓」のあとに「也」をつけましょう。

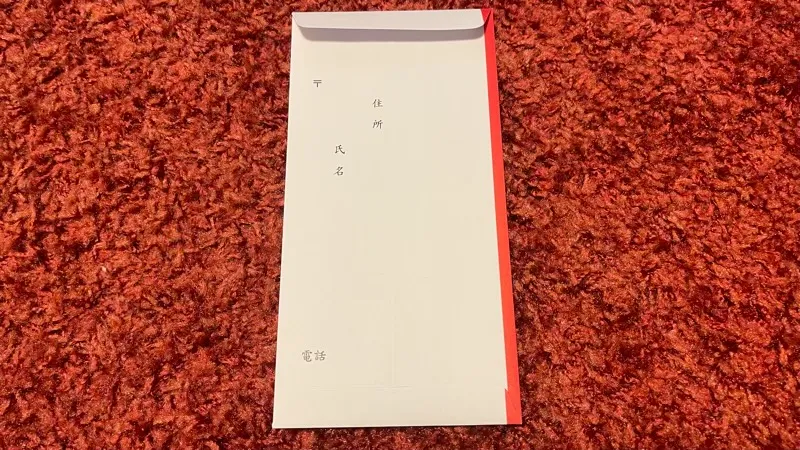

中袋の裏面の左下には郵便番号・住所・氏名を書き入れます。

中袋に記入する欄があればそこへ、なければ左下に縦書きで住所・氏名の順番で書き入れましょう。

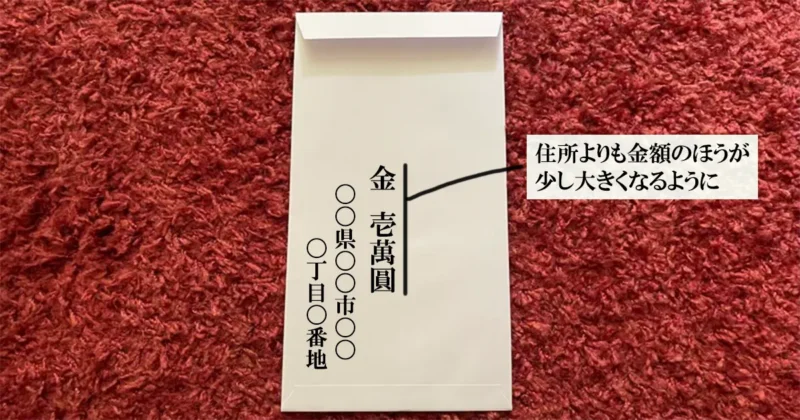

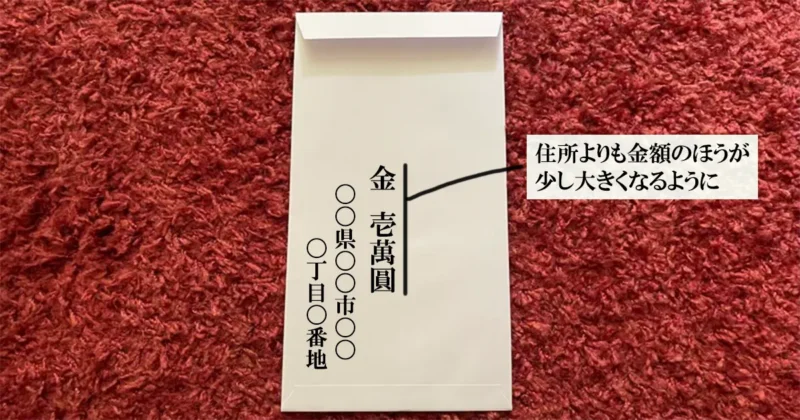

中袋が無いのし袋・無地の白い封筒

中袋がないのし袋・無地の白い封筒の場合、表書きの書き方はのし袋と同じです。

表面の上段に「初穂料」と表書きを書き、下段にお願いをする本人の名前を書きます。

裏面の左下には金額・住所を書き入れましょう。

金額の書き方は、中袋への書き方と同じで「金 〇仟圓」や「金 〇萬圓」と大字(旧字体)で書きます。

金額の詳しい書き方はこちらで解説しています。

金額を書いた横に、住所を縦書きで加えていきましょう。

おまもり君

おまもり君裏面の文字の大きさは、金額のほうが少し大きくなるように書こうね

名前は表面に書いてありますので、必要ありません。

金額の相場いくら?

初穂料の金額は、神社によって変わります。

その神社のウェブサイトや社務所で金額が書かれている場合は、その金額を納めれば問題ありません。

書かれていない場合は、直接問い合わせるか相場の金額を納めるようにしましょう。

- 祈祷: 3,000円~10,000円

- お宮参り: 5,000円~10,000円

- 七五三: 5,000円~10,000円

お気持ち・お志しの場合は?

神社のウェブサイトに「初穂料:5,000円~お気持ち」のように書かれている場合があります。

お気持ち・お志し・御志納、というのは、「それ以上の金額であればいくらでも良い」と言う意味です。

「5,000円~お気持ち」の場合、5,000円以上であればいくらでも良いので、5,000円でも10,000円でも20,000円でも良いという事ですね。

おまもり君

おまもり君言葉の通り、お気持ちでいくら納めていただいても構わないってことだね

ちなみに、御朱印をいただくときに、御朱印の初穂料が「お気持ち」となっている場合は、御朱印の相場である300円や500円を納めれば大丈夫です。

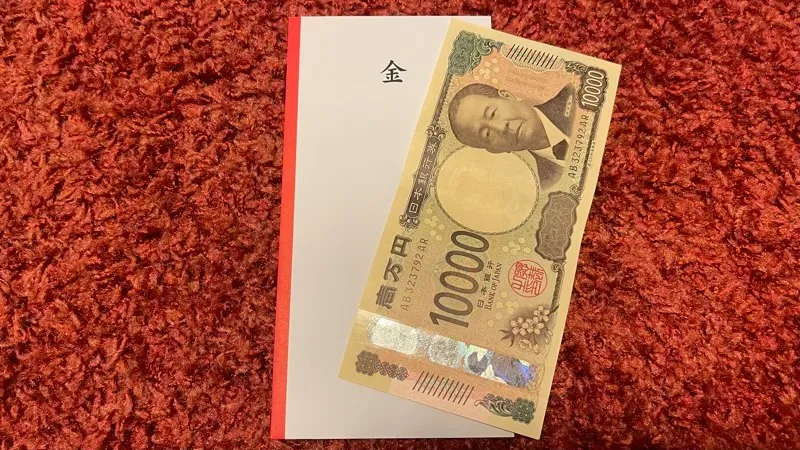

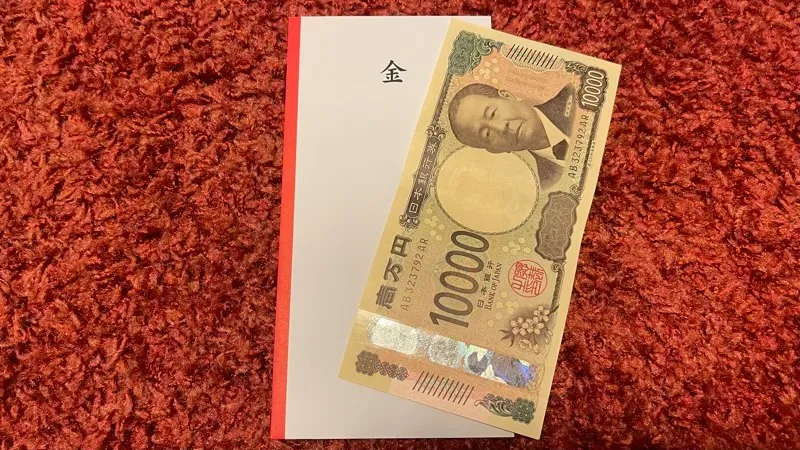

お金の入れ方・向き

お札を入れるときは、肖像画が上側・正面になるように入れます。

一万円札だけではなく、複数のお札を入れる場合は、金額の大きいものを手前側(中袋の表面側)に入れましょう。

また入れるお札は、ピン札が望ましいです。

用意できない場合は、折り目のついていない綺麗なお札を入れましょう。

おまもり先生

おまもり先生破れている・汚れているお札は失礼にあたってしまうんじゃ

お札を入れたあと、中袋があるのし袋の場合は糊付けは必要ありません。

糊付けせずにそのまま上包みに包みましょう。

中袋の無いのし袋や無地の白い封筒の場合、糊付けはどちらでも大丈夫です。

お札が落ちてしまう可能性があるので、心配な方は糊付けしておくと安心ですね。

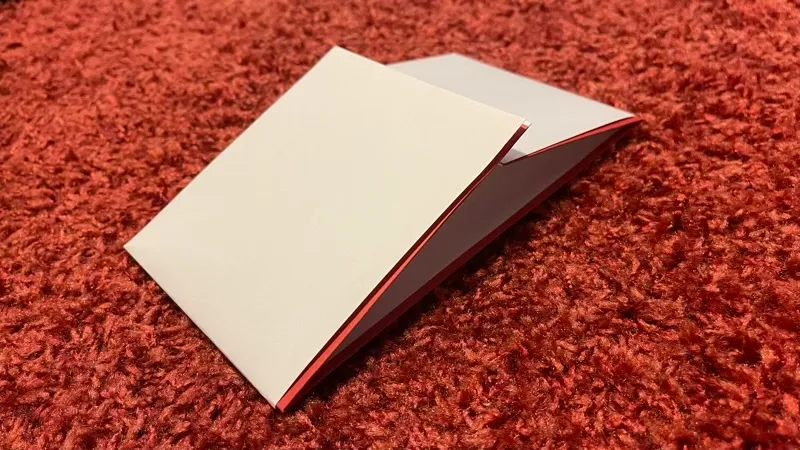

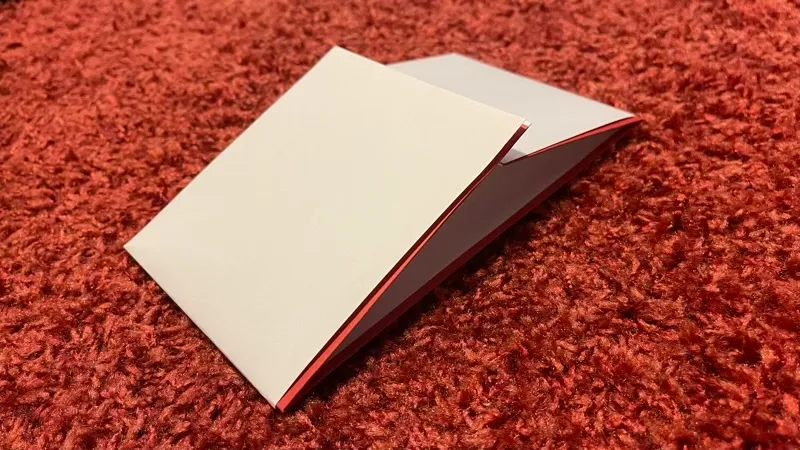

上包みの包み方

中袋があるのし袋の場合は、上包みがありますので、最後に上包みで丁寧に包みましょう。

水引を外すと上包みを広げることができますので、上包みを裏面にして広げます。

上包みには折り目がついているので、その折り目に合わせて真ん中に中袋を置きましょう。

中袋は、表面が見える向きで大丈夫です。

上包みを折り目に沿って折っていきます。

先に左側を折り、そのあとに右側を折りましょう。

※左右は封筒によって違う場合がありますが、のしがついている面が上にくるようにしましょう。

封筒を裏返して上下を折ります。

最後は下が上に重なるように折り、下から水引をつけていきましょう。

最後の裏面の重なる部分は、

- 慶事:下が上に重なる

- 弔事:上が下に重なる

このようにするのが一般的ですので、間違えないように注意しましょう。

おまもり君

おまもり君下を上に重ねて、下から水引をつけるよ。間違えないようにね。

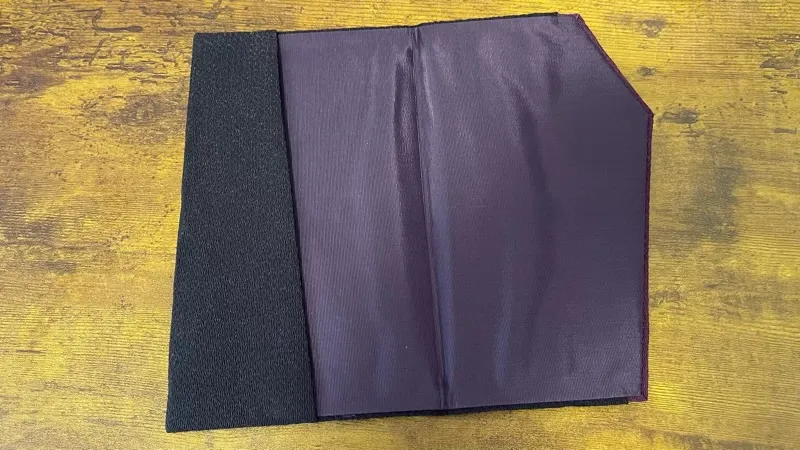

封筒の渡し方

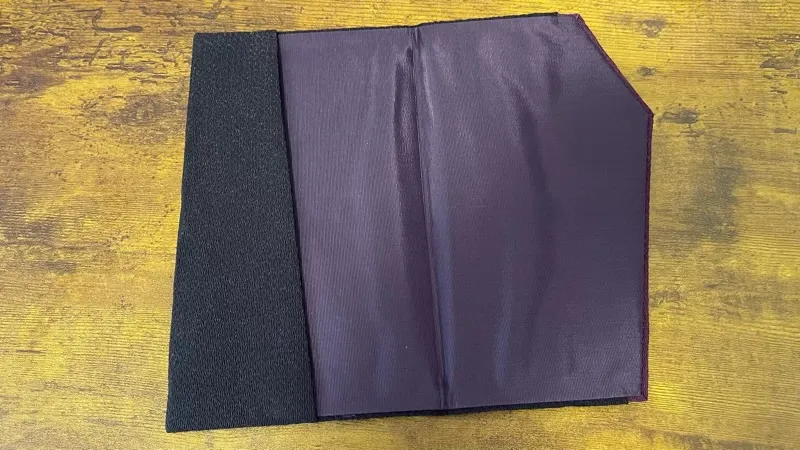

初穂料を包んだのし袋や封筒は、「袱紗」に包んで持参するのがマナーとなっています。

袱紗とは、ご祝儀やお香典を包んだのし袋を包む布のことで、

- お祝い事の慶事:赤やオレンジ・黄色など暖色系

- お葬式などの弔事:紺や緑・灰色など寒色系

- 慶弔両用:濃い紫色

というふうに、行事によって袱紗の色を変える必要があります。

今回は初穂料として納めるお金ですので、慶事に使用する暖色系か、慶弔両用の紫色の袱紗を用意しましょう。

袱紗を持っていない方・袱紗を使ったことが無い方は、紫色の袱紗を購入しておくのがオススメです。

おまもり君

おまもり君この袱紗なら慶弔両用で使えるからオススメだよ

紫色の袱紗は、結婚式などの慶事でも使用できますし、お葬式などの弔事でも使用できるので重宝します。

紫色は、はじめての袱紗にぴったりの色ですので、一枚持っておくと安心ですよ。

おまもり先生

おまもり先生袱紗の柄にも意味があるから、はじめての袱紗は「無地の濃い紫」にするんじゃぞ

渡すタイミング

お宮参り・七五三・祈祷の場合は、受け付けで申請するときに初穂料を渡すのが一般的です。

初穂料を渡すときに袱紗から取り出し、「よろしくお願いします」などの言葉を添えて渡しましょう。

受け付けの方から見て、のし袋の上下が逆にならないように渡すと丁寧ですね。

ここだけ覚えて!封筒準備の早見表

ここまで、初穂料を準備するときの細かいマナーなどをたくさん紹介してきましたが、

「結局なんて書けばいいの?」

「失礼にならなければいいから、もっと簡単に教えて」

と思った方もいるかもしれません。

おまもり先生

おまもり先生細かい説明も入れると、どうしてもわかりづらくなってしまうな

そんな方に向けて「お宮参り・七五三・祈祷の初穂料の準備は、ここだけ抑えておけばOK!」という早見表をステップごとで作りました。

細かい説明は省いて紹介していくので、準備にあまり時間をかけられない方はぜひご覧ください。

- のし袋

-

のしがついていて、5本の紅白の蝶結びの水引があるものを選びましょう。

のし・水引が印刷された簡易的なものでも大丈夫です↓

- 筆ペン

- 袱紗(ふくさ)

筆ペンを使って、のし袋に書き入れていきます。

- 表書き:初穂料

- 名前書き:お願いする本人の名前

名前書きには「お願いする本人の名前」を書くので、お宮参りや七五三であれば子どもの名前を、安産祈願であれば妊婦さん(妻)の名前を書きます。

「上の子と下の子の七五三が被ったので同時に受けたい」

「家内安全の祈祷を夫婦でお願いしたい」

などの場合は、連名で名前を書き入れます。

連名の書き方についてはこちらをご覧ください。

筆ペンを使って中袋に書き入れていきます。

- 表面:金額

- 裏面:住所・氏名

金額は、大字と呼ばれる旧字体で縦書きで書くことが一般的です。

- 五千円を入れる場合→「金 伍仟圓」

- 一万円を入れる場合→「金 壱萬圓」

中袋にもとから「金」と書かれている場合は金額のみ、書かれていない場合は「金」を自分で書き入れましょう。

それぞれの数字の大字は以下の通りです。

| 一 | 二 | 三 | 五 | 六 | 七 | 八 | 十 | 千 | 万 | 円 |

| 壱 | 弐 | 参 | 伍 | 六 | 七 | 八 | 拾 | 仟 | 萬 | 圓 |

もし初穂料が10万円以上になる場合は、「金 拾萬圓」のあとに「也」をつけて「金 拾萬圓也」と書きましょう。

中袋の裏面には、住所・氏名を書きます。

写真の中袋のように記入する欄があればそこへ、なければ左下に縦書きで住所・氏名の順番に書き入れましょう。

※中袋がない封筒の場合

- 表面:表書きと名前(表面の書き方は変わりません)

- 裏面:左下に金額・住所の順番で

ピン札が望ましいですが、用意できなければ汚れていない綺麗なお金を用意しましょう。

お金を入れる向きは、肖像画が上側・手前になるように。

五千円札と一万円札など複数のお金を入れる場合は、金額の大きいものを手前側(中袋の表面側)に入れましょう。

また中袋であればこれから上包みに包むので、糊付けは必要ありません。

中袋がない封筒の場合はどちらでも大丈夫です。お金が落ちてしまう可能性がありますので、心配な方は糊付けしましょう。

1:水引を外して上包みを広げます。

2:上包みに折り目がついているので、真ん中に中袋を置きます。中袋は表面が上になるようにしましょう。

3:左側を折ります。

4:右側を折ります。左右の折る順番は封筒によって変わる場合がありますが、のしがついているほうが上になるようにしましょう。

5:裏返して下が上に重なるように折ります。慶事の場合は下が上に重なるように折るのがマナーです。詳しくはこちら

6:下から水引をつけて完成です。

初穂料を包んだのし袋は、袱紗に包んで持参するのがマナーとなっています。

袱紗とは上の写真のもので、ご祝儀袋やお香典を包む布のことです。

慶事と弔事で、色や柄を変える必要がありますが、「無地の濃い紫色」だけは慶弔で両用することができます。

袱紗は、結婚式やお葬式でも使うものなので、まだ持っていない方は慶弔両用できる「無地の濃い紫色」をひとつ持っておくと安心ですよ。

STEP1で紹介している袱紗は、上の写真のもので、ポケット式になっているので使いやすいですよ。

初穂料の封筒に関するよくある質問

初穂料の封筒まとめ

以上が封筒で神社に初穂料を納める方法になります。

この記事のポイントをまとめておきます。

- のし袋は「紅白の蝶結び」の水引を選ぼう

- のし袋がない場合は、白い無地の封筒で代用できる

- 名前書きは「お願いする本人の名前」を書く

- お金の向きは、肖像画が上側・正面になるように入れよう

- 上包みの包み方にも注意しよう

- 封筒を持参する時は、袱紗を用意しよう

お宮参り・七五三・祈祷などで必要になる初穂料。

封筒の選び方・書き方・渡し方などを紹介してきました。

初穂料は人生の大切な節目に納めることが多いので、基本的なマナーを守って気持ち良く終えられるようにしましょう。

↓脚注説明↓